房総半島最南端の南房総市は、市域が東京湾側から太平洋側までまたがるほど広く房総丘陵の名立たる山々を擁しています。また海に囲まれた特性上、海洋性気候により冬季の寒さが厳しい時期でも温暖。したがって当地では、山梨・長野などで積雪で登山が困難な時期においては逆にほどよい涼しさで過ごしやすいため、11月から5月にかけてが登山のシーズンです。

今回は、低名山人気を支える登山道整備の現場を取材してきました!

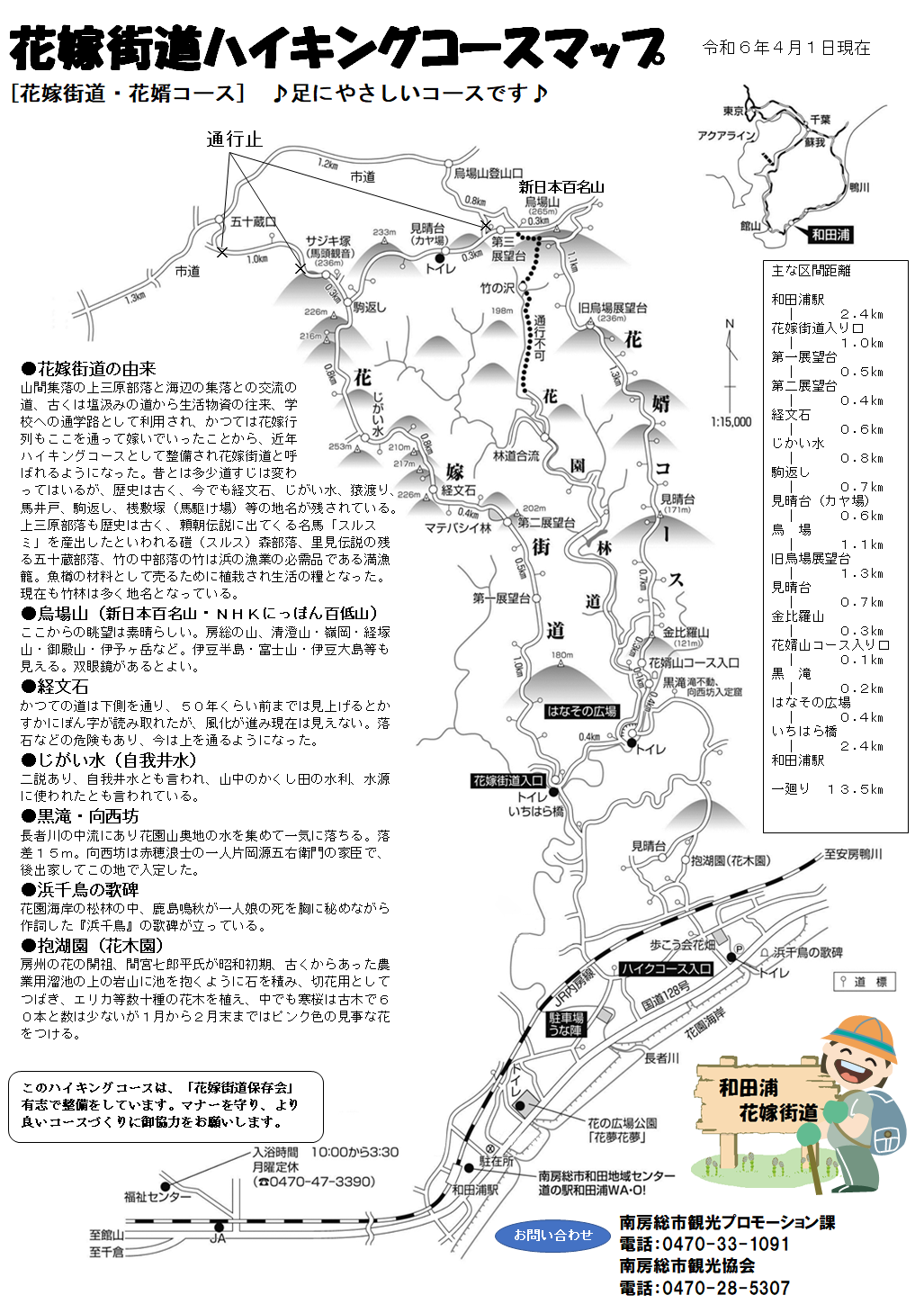

花嫁街道(烏場山)

南房総市和田地区で鴨川市と隣接するエリアに花嫁街道という登山道があります。

ここは江戸時代から漁業で栄えた漁村和田浦と山間集落を結ぶ大事な交流の道でした。かつて山里から花嫁が婚礼の行列をつくり和田浦へ嫁いでいったとされ、いつからか花嫁街道と呼ばれるようになりました。

現在は1周約8kmの登山道として整備され、晩冬から春先にかけての山麓では菜の花が咲き誇り、尾根からは太平洋や房総の山々、晴れていれば富士山を一望できます。

道中通過する「烏場山」は、登山家の岩崎元郎氏により「新日本百名山」に、酒場詩人の吉田類氏により「吉田類の愛する低山30」に選定され、房総半島ならではの自然環境と里見伝説の共存が楽しめる人気の低名山です。

「花嫁街道保存会」とは

花嫁街道は、地元の有志たちが40年以上ボランティアで整備してきた歴史があります。

現在は前身の「和田浦歩こう会」から事業を引き継いだ「花嫁街道保存会」が定期的に登山道整備を行っています。主な活動内容は登山道の草刈り・被災木除去、急傾斜ポイントでのステップ(階段)づくり、道標整備などです。

整備の方針は自然に少し手を加えるだけ。具体的には山で材料を現地調達し自然環境を活かした登山道を維持していきます。

作業の現場1(崩落ポイントの「巻き道」造成)

今回の現場は花嫁街道登山口から入山してほど近いポイント。令和元年房総半島台風・令和元年東日本台風の一連の大雨で登山道が崩落したため、適度な傾斜を確保しつつ安全に通行ができるよう、事前に地権者に造成の許可を得て巻き道(迂回路)を整備します。

作業の現場2(資材の現地調達)

崩落現場からほど近い場所で、ステップ(階段)の資材として使う杉の木を確保します。

こちらも事前に地権者に許可を得て調達、今回は写真左手の杉林に入り、強風や雨によって倒れた被災木を切り出して活用します。

里山エリア出身の会員さんはチェンソーの取り扱いはお手のもの。

ステップと固定するための杭、土留め丸太を作成するため240cmと120cmの細めの杉の丸太を確保します。

切り出した丸太をバンドで縛って整備現場まで運びます。

鼻歌交じりに重さ数十キロの丸太を搬出。一般家庭にガスコンロがなかった昭和初期までは、炊事のためにこのような光景が当たり前だったのでしょうか?などと考えていたらあっという間に置いて行かれてしまいました笑

作業の現場3(材料加工、ステップ・土留め造成)

運び出した丸太は巻き道の整備現場で加工します。

杭の作成にはチェンソーとナタを使用、ステップや土留め丸太の設置には土木作業用の鍬で地ならしを行い、掛矢(木槌)で杭を打ち込みます。

この日は20数段のステップと土留めの設置が完了したため、登山道の崩落で手を使って攀じ登らなければならない箇所が、歩いて通過できるようになりました。

花嫁街道保存会のみなさん、いつも綺麗に登山道を整備いただきありがとうございます!!

ふるさと納税について(寄附金の使い道)

ふるさと納税でみなさんからいただいた寄附金(自然環境を活かした地域づくり事業)は、今回ご紹介した花嫁街道保存会の取り組みのうち、活動の保険料、消耗品代に活用しています。いつも温かいご支援をありがとうございます!!

イベント開催(トレイルラン、登山大会、登山部活動)

花嫁街道は一周8kmで烏場山から東回りは急傾斜ポイントと登り応えがあり様々な山容を楽しめることから、高校登山部の活動のほか多くのイベント・撮影で活用されます。

令和6年4月14日(日)には第4回花嫁街道トレイルラン大会が開催され、シングルコース14kmに180人、ダブルコース23kmに70人、計250人が温かい声援に迎えられ周回トレイルを楽しみました。

「昭和の時代は2件の花嫁行列が通行したとされます。最後の花嫁さんは昭和25年和田浦から山間集落へ嫁ぎました。」とご説明される相川会長。

登山シーズンは5月中旬まで。

手作りの登山道を歩き、当時の花嫁さんに思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

【関連リンク】

・NHK吉田類のにっぽん百低山で富山が紹介されます

・【烏場山:花嫁街道】『吉田類の愛する低山30(NHK出版)』に選定されました!

〇ふるさと納税関連

・ふるさとチョイス

・ふるなび

・さとふる

ライフスタイルメディアサイト「CHOOSENER+」の転職・スクールに関する記事の中で、南房総市移住・定住情報サイト「七色の自然に暮らす」が紹介されました!

他にも南房総市にUターンして起業した「シーフードコート白渚」の青木さんのインタビューも紹介されていますので、ぜひご覧ください!

・CHOOSENER+ 転職・スクール記事

『Uターン就職とは?メリット・デメリットやおすすめの地方転職専門サイトについて解説』

(※南房総市はページの下の方に掲載されています。)

【関連リンク】

・仕事/起業家紹介ページ「シーフードコート白渚 青木征一郎さん【Uターン】」

南房総市では『枇杷』『いちご』の栽培技術を学びながら就農を目指して活動する、地域おこし協力隊(農業支援スタッフ)を募集します。

■募集期間:令和6年4月1日(月)~令和6年5月20日(月)

■募集人数:枇杷栽培研修生 1人、いちご栽培研修生 1人

詳細や応募方法については、南房総市ホームページ「地域おこし協力隊【農業支援スタッフ(農業研修生)募集】」をご確認ください。

また、応募を考えている方向けに、4月29日(月・祝)個別相談会を実施します。相談会に参加を希望する方は4月22日(月)までに地域資源再生課(0470-33-1073)へご連絡ください。

<個別相談会>

■開催日時:令和6年4月29日(月・祝)

■開催場所:「移住・交流情報ガーデン」東京駅八重洲口より徒歩4分

(東京都中央区京橋1丁目1-6越前屋ビル1F)

転入から1年を経過しない民間賃貸住宅を利用する移住子育て世帯(中学3年生以下のものを含む世帯)に、最大2年間、家賃の一部を補助します。

※館山市、鴨川市および安房郡鋸南町からの転入世帯を除く。

※交付決定前の家賃は対象にはなりません。

詳しくは南房総市ホームページ「南房総市移住子育て世帯家賃補助事業」をご覧ください。

山頂部に鋭い岩峰を有し、「房総のマッターホルン」という異名をもつ「伊予ヶ岳」

千葉県内で唯一山名に「岳」がつく伊予ヶ岳(標高336m)は、低山ながら山頂付近にロープや鎖をつたって登るポイントがあり、本格的な山登り気分を味わえる山です。

今回は伊予ヶ岳登山に初挑戦ということで、平群天神社から山頂まで登る天神社-山頂ルート(片道約1時間)から挑みました!

学問の神様として広く信仰されている平群天神社。境内の中に登山者用の駐車場と公衆トイレがあります(登山ルートの途中にはトイレはありません)

天神社脇を進んでいくと、すぐに「伊予ヶ岳登山口」の看板が見えてきました。「ハイカーのみなさんへ」という注意書きをしっかりと肝に銘じ、いよいよ登山の始まりです!

【ハイカーのみなさんへ】には「コースの頂上付近には岩場や急斜面が続きます。装備や体力に自信がない方、小さいお子さま等の登頂はご遠慮いただき、手前の休憩所(東屋)までのハイキングをお楽しみください」と注意書きがあります

3月下旬のこの日は冷たい風が吹いていましたが、晴天に恵まれ、まさに登山日和でした。登山ルートの途中には案内板も設置してあるので、初心者でも迷うことなく山頂へ向かうことができます。ハイキングコースとして整備はされていますが、途中足元の悪い場所や難所もあるので注意が必要です。

初めての人でも分かりやすいよう、分岐には案内板が設置されています

(富山への縦走を目指す方は、伊予ヶ岳登頂後にここまで下りてから富山へ向かいます)

木の根が張り巡っている場所は、足元に注意が必要

ハイキングコースの途中にある難所

森林浴を楽しみながら1時間ほど登って行くと、休憩所(東屋)に到着。展望台からは双耳峰の富山(とみさん)がよく見えました。

展望台からの眺め。目の前にそびえる富山(とみさん)

ハイキングコースはここまで。この先はロープや鎖を使ってよじ登る急傾斜の岩場です。私は意を決して登頂を目指すことにしました!

※看板にも注意書きがありますが、恐怖を感じる方やお子様は絶対に登らないようにしましょう。

急傾斜の岩場はスリル満点。グリップの効く靴と、滑り止め付きのグローブがあると安心

岩場はベテランの方で10分ほどの時間を要するそうですが、私は初心者ということもあり20分ほどかかりました。

岩場を登り終えると、伊予ヶ岳南峰の頂上へ。頂上からは360度の大パノラマが広がっていました!この日は富山(とみさん)や鋸山をはじめ、遠くの富士山や大島が望めました。

雲一つない青空が広がる伊予ヶ岳の頂上

伊予ヶ岳南峰からの大パノラマ。遠くに富士山も望めます

数分歩いた先には北峰もあり、南峰の雄姿を見ることができます。

北峰からみた南峰の絶景

山頂の景色を堪能したところで、今度は下山です。私は南峰の岩場から下りる勇気がなかったため、少し遠回りではありますが北峰からぐるりと回って下りることにしました。しかし、そちらのルートも岩場こそありませんでしたが、急な斜面で非常に滑りやすかったです。ロープがあって助かりました(ロープは安全を保障するものではありません)。

そして下山の途中で東屋に戻るルートではなく、林道伊予ヶ岳線を通って下山したため、かなりの遠回りとなり、約3時間かかりスタート地点へ戻りました。

北峰から下りるルートも急斜面のため非常にすべりやすい

今回、初挑戦で伊予ヶ岳を登りきることはできましたが、しっかりとした準備は必要だと感じました。装備品も事前にチェックし、不具合がないことを確認して安全に登山を楽しみましょう!!(途中、一緒に登った人の靴の底がはがれるというアクシデントに見舞われましたが、別の登山者の方に助けていただきました。ありがとうございました!)

万が一に備えて、紐や布テープなどを所持しておくとよいでしょう

なお、伊予ヶ岳登山で公共交通をご利用される方は「岩井駅」または「富楽里とみやま」から市営路線バス富山線・トミー号をご利用ください。バス停「天神郷(伊予ヶ岳登山口)」下車。

※帰りも天神郷からバスをご利用の方は、【平日】の場合バスの予約(0470-20-4144)が必要です。<令和6年4月1日時点>

【関連リンク】

伊予ケ岳南峰から望む富山、ハイキングシーズンは例年5月中頃まで

酒場詩人の吉田類さんが全国の低山を訪ねる人気番組「NHK吉田類のにっぽん百低山」で、富山地区の富山(とみさん)が紹介されます。

当番組の放映は、南房総市では烏場山(花嫁街道)に引き続き2山目になります。

今回のテーマは、南総里見八犬伝の作者である曲亭馬琴が、そもそも房総半島に足を踏み入れたことがないといわれているのに、なぜ富山を物語の聖地に選んだのかという大変興味深い内容です。また下山後のお楽しみでは何が紹介されるのかも期待が膨らみます。

放映予定日は以下のとおりです(初回放送は深夜帯)。

同じ千葉県の人気低山・高宕山(君津市)の放映も合わせてお見逃しなく!

【NHK総合】

3月26日(火)2:05~2:34 富山・千葉

3月26日(火)2:34~3:05 高宕山・千葉

【NHKBS】

4月19日(金)17:30~17:59 富山・千葉

4月24日(水)21:30~21:59 富山・千葉

4月26日(金)17:30~17:59 高宕山・千葉

5月1日(水)21:30~21:59 高宕山・千葉

〇関連リンク

NHK吉田類のにっぽん百低山放送予定ページ

新たに追加した「仕事」のページでは、4つのスタイルごとに情報をとりまとめています。

南房総市での「仕事」探しにぜひご活用ください。

【就業】…企業紹介、就業支援について

【起業】…起業家紹介、起業支援について

【新規就農】…新規就農支援について

【ワーケーション】…ワーケーションプランや宿泊施設のご紹介

母校で絵本の読み聞かせを行った高山一実さん

南房総市観光大使でアイドルグループ「乃木坂46」の元メンバーの高山一実さんが、3月1日、母校の「富山学園」(高山さんは岩井小学校・富山中学校卒業)で絵本の読み聞かせを行いました。

絵本の読み聞かせは「地元に貢献したい!」という高山さんの強い想いから、市の教育委員会に打診があり実現しました。読み聞かせは富山学園の園児・児童・生徒ら313人に対し計5回行われ、絵本15冊も寄贈されました。

今回、高山さんが読み聞かせを行ったのは、高山さんご自身が初めて手がけた絵本で2月に出版された「がっぴちゃん」(KADOKAWA)です。

「がっぴちゃん」は小学校時代に絵本が大好きだったという高山さんがクリエイターのみるくさんとともに初めて手掛けた絵本で、恐竜の男の子が「ちきゅうさん」という大きなお友達探しの冒険に出る物語です。

この物語は高山さんが子どもの頃、ハマグリを食べて感動したこと、貝殻拾いを楽しんでいたこと、恐竜が好きだったことなど、南房総の楽しかった思い出をヒントに描かれています。

高山さんの読み聞かせは、小学校、中学校、幼稚園の順に行われました。

小学生に読み聞かせを行う高山さん。読み終えた後は、絵本の感想などについて小学生と交流していただきました。

中学生への読み聞かせの後に行われた懇談会では、高山さんの中学生時代の話やアイドルになった経緯、地元への想いなどが語られ、生徒一人ひとりが興味津々に耳を傾けていました。

中学生全員と高山さんの記念撮影

高山さんが中学校の給食にサプライズ登場!南房総市自慢の「日本一おいしいご飯給食」を教室で生徒たちと一緒に食べていただきました。

幼稚園児に読み聞かせを行う高山さん。最後に高山さんから園児一人ひとりに「がっぴちゃん」のお人形を記念のプレゼントにいただきました。

読み聞かせを終えた高山さんは「子どもたちに楽しんでほしいと思ったけれど、実際にやってみたら、私のほうが楽しくて幸せな気持ちになりました」と笑顔で話していました。

小説家デビュー作「トラぺジウム」が累計30万部の大ヒットとなり、今年5月に映画化も決定している高山さん。母校の子どもたちの期待の星としてこれからの活躍にますます注目です!

【関連リンク】

・子どもたちの読書活動のサポート ~図書館からスタートする南房総らしい子育て~

千葉県南房総市では、「ふるさと納税を通して地域に関心を持っていただきたい」、「寄付者様と直接コミュニケーションを図りたい」という思いから、令和元年度より現地体験型ファンミーティングを行っています。

初回の開催以降は令和元年房総半島台風被災、新型コロナウイルス蔓延による外出自粛と4年間休止していましたが、令和5年度は9月の実施に引き続き、早春の観光ハイシーズンを楽しんでいただこうと第3回目を企画。

令和6年3月2日(土)、花摘み体験に懸念された天候にも恵まれ、ファンミーティングが開催されました。

当日は6組14人の参加者のみなさんをおもてなしするため、市役所スタッフも気合十分です。

27人乗りの中型バスで出発です!

道の駅とみうら枇杷倶楽部集合・出発(9:15)

今回のツアーは、東京湾側の富浦エリア道の駅とみうら枇杷倶楽部に集合・出発し、房総半島を太平洋側へ横断して千倉エリアへ、続いて海沿いを和田エリアに北上し、再び千倉エリアへ南下、最終的に富浦エリアへ戻って現地解散という行程で、ご参加いただいたみなさんには、テーマである花・鯨・温泉を満喫いただきます。

まもなく千田お花畑(道の駅ちくら・潮風王国)に到着です。

千田お花畑(道の駅ちくら・潮風王国)花摘み体験(9:55)

千倉エリアは海洋性気候で霜の降らない温暖な地域もあるため、露地花栽培が大正時代から盛んです。

昭和の頃から早春の観光花摘み目当てのお客様が増え出し、1月から満開となるお花畑は人気を博していました。しかし高齢化による花卉農家の減少に、令和元年の房総半島台風による被災、新型コロナウイルス蔓延による外出自粛がさらに拍車をかけ、休耕地が目立つようになってきました。

こうした観光花摘みの伝統を絶やしたくないという思いから、令和3年7月から令和4年3月までクラウドファンディングによる資金集めを実施。多くの共感を呼び、合計で2千万円を超えるご支援をいただきました。

現地へ到着後は、休耕地の活用やPRなど再生プロジェクトを進めている千田お花畑で鋏を持ってお花を摘む「花摘み園」方式をお楽しみいただきました。

お花畑の前で記念撮影。

体験や自由時間の前に撮影したほうがみなさん集まりやすかったですね汗

外房捕鯨株式会社鯨解体作業場見学(11:00)

続いて鯨パートです。

房総半島の捕鯨の歴史は約400年。江戸時代に南房総市に隣接する現鋸南町エリアで組織的捕鯨が興り、その後衰退するも明治時代に浸透した西洋式捕鯨法により再び隆盛し、隣接の現館山市エリアに拠点が誕生。以降南房総市白浜エリア、千倉エリアへと移り、現在では和田エリアの外房捕鯨株式会社が操業するのみとなります。

日本の沿岸捕鯨基地は、和歌山県太地町、宮城県石巻市、北海道網走市、そして南房総市和田漁港の4ケ所だけです。

毎年夏季の3ヶ月間(7~9月)にツチクジラが水揚げされる外房捕鯨鯨解体作業場を見学しました。

「夏季に南房総エリアに宿泊される方は、運が良ければ鯨が獲れて解体が見学できます。ただし作業開始は朝5時前後となりますので、早起きしましょう!」

市役所スタッフからの説明にみなさん興味津々でした。

道の駅和田浦WA・O!見学・ランチタイム(11:20)

次に道の駅和田浦WA・O!でランチタイムですが、その前にシロナガスクジラの骨格標本と鯨資料館を見学し道の駅スタッフさんからご説明をいただきました。

標本は全長約26m、現生の脊椎動物としては最大級のサイズにみなさん圧倒されました。また鯨資料館では、和田浦で水揚げされるツチクジラについて、頭部の形状が稲わらを叩く槌(つち)に似ているからとその名前の由来について学習しました。

道の駅での昼食は、やはり鯨料理が人気。

懐かしの鯨給食や、お刺身・竜田揚げ・カツを盛り込んだ特性くじら丼など多数の鯨料理に舌鼓を打ちました。

お昼はスタッフも同席させていただき、久々の鯨料理に満足です!

ハクダイ食品見学・鯨加工品試食(12:45)

鯨パート最後の見学先は、加工の現場です!

房州名物「くじらのたれ」を製造しているハクダイ食品さんにお邪魔しました。醤油ベースと塩ベースの2種類展開しているそうで、中でも人気なのは醤油ベースのたれだそうです。

試食では、分厚いソフトタイプのくじらのたれをご馳走になりました。

東京からお越しになられた鯨ファンの方からは、いつもハードタイプの鯨を細かく千切って食べているのでソフトタイプで分厚いくじらのたれは美味しくて印象的だったと感想をいただきました。

「くじらのたれはマヨネーズが大変合います。お酒のおつまみに最適ですよ!」

スタッフさんからの説明に、みなさんツアー中なのにお酒が欲しくなってしまいましたね笑

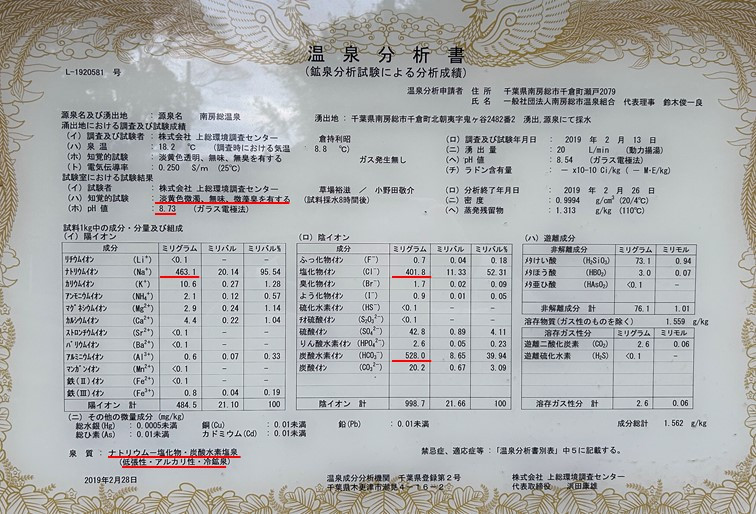

南房総市温泉組合温泉スタンド見学(13:45)

そして温泉パートです。

今回は、南房総市温泉組合が南房総温泉郷をPRするために2018年10月から掘削工事を始めて整備した温泉スタンドを見学しました。

温泉組合スタッフさんからは、

「千倉観光案内所で1コイン100円で購入できます。1コインで20リットル超の温泉が出てきますので、ポリタンクを持って給湯しにきてください。」

と説明があり、自宅でも試してみたいとの声が多くあがりました。

源泉やぐらの前でパシリ。

お車でお越しの際はぜひ給湯にお立ち寄りください!

ちくらつなぐホテル入浴体験(14:10)

ちくらつなぐホテルは東京学芸大学附属世田谷小学校の保養所「青山荘(せいざんそう)」を、卒業生がコンバージョンして再生したホテルです。

お風呂にも力を入れており、南房総温泉の源泉を活用しています。

いよいよ入浴体験。

月に1回は温泉スタンドで給湯するというコアな温泉ファンの市役所スタッフからは、

「南房総温泉はアルカリ性のため『美肌の湯』といわれています。主成分である塩化ナトリウムはじんわりと身体を温め、炭酸水素ナトリウムは重曹で、石鹸のような役割を果たし肌がツルツルになります。低張性で温泉成分が濃くないことから湯あたりをしづらい温泉です。また特徴的な淡黄色は、海藻や草木等の植物由来の地層成分が溶け込んだものだと考えられています。」

と説明がありました。入浴後には、

「帰りのバスでもまだ身体がポカポカでした。」

「南房総に温泉というイメージはあまりなかったが、新鮮な魚介類と温泉を楽しめるのは魅力。」

とみなさんお楽しみいただけたようです。

「みんなでお礼の品を考えよう」ワークショップ(14:45)

引き続きちくらつなぐホテルでワークショップを開催しました。

まず、「今日のツアーで楽しかったこと」を話し合っていただき、続いて「こんなお礼の品があったらおもしろい」を検討していただきました。

各班代表者の発表では、

「花摘みが初めての経験だったので興味深かった」

「普段聞けないようなくじらの話が伺え、工場見学もできて楽しかった」

「温泉スタンドで温泉を触れられて良かった、また千葉県で南房総市に一番源泉があることを知らなかった」

などツアーの感想をいただき、お礼の品では、

「観光のピーク(春季・夏季)に優先的に泊まれる宿泊券」

「サーフィンで来訪するので駐車場・シャワー利用券」

「今回のような現地ツアー」

と現地で体験できるお礼の品について多くご提案をいただきました。

みなさん議論と発表ありがとうございました!

道の駅とみうら枇杷倶楽部到着・解散(16:00)

ワークショップ終了後、千倉エリアから解散地の富浦エリアまで移動。道の駅とみうら枇杷倶楽部に到着後、みなさん高速バスや自家用車で帰路につかれました。

参加されたみなさんお疲れさまでした!!

地域の人たちも知らないような内容を深堀りするツアー「DEEP南房総」。如何でしたでしょうか?

計画から実際にツアーへ移行するとトラブルばかりで至らない点もあったかと思いますが、ご参加いただきありがとうございました!

今度は夏の海水浴場をテーマにツアー企画してみましょうか?

次回をお楽しみに!!

母校である千倉中学校で講演を行う元プロサーファー(ロング)の鈴木国雄さん

南房総市では、故郷への誇りと強い思いを育てるため「南房総学」という地域学習を推進しています。

2023年度、千倉中学校では子どもたちに地域の魅力を体感し、郷土愛を深めてほしいと、南房総市で初めてとなる「サーフィン体験会」(9月)と「海岸清掃」(11月)を実施。

そして今回は、地域の人とより交流を深め、色々な価値観・人生観を養ってほしいと、千倉の海をこよなく愛し、サーフィン体験会のインストラクターも務めた元プロサーファー(ロング)の鈴木国雄さんを講師として招き、「『私と海』~あなたの夢は何ですか~」と題して千倉中学校1学年52名の生徒に対し講演会を行いました。

鈴木さんの講演では、

・海のそばで生まれ育ちながらも、両親ともに漁師だったため、漁の手伝いをさせられた経験から、幼少の頃は海が好きではなかったこと

・中学時代はTVの影響で柔道の道へ進んだが、ラジオの音楽に衝撃を受けてからはギターにのめりこみ、「いつかシンガーソングライターになりたい!」と思っていたこと

・高校2年生の時に初めてサーフィンと出会い、本格的に始めてからは毎日サーフィンに明け暮れたこと

・大学進学を機に地元を離れ、その時初めてふるさとの魅力に気づき、海がもたらす自然の恵みや親への感謝の気持ちを持つようになったこと

・そして1993年に念願のサーフショップ「サザンコースト」を開業し、現在まで海とは切っても切れない生活が続いていること

などが語られました。

鈴木さんは「まさか自分が母校で授業をする日が来るとは思いませんでした」とにこやかに話し終えました。

講演の後は、生徒たちから質問タイム。

「サーフショップを始めてから一番嬉しかったことは何ですか?」と聞かれると、

「皆さんと一緒にサーフィンできたことです」と話す鈴木さん。

また、

「将来やりたいことが分からないのですが、どうしたらよいですか?」

「自分に合った夢かどうか、どのように確信できたのですか?」

という質問に対しては、

「私の中では【夢はなかなか実現できないもの、目標は実現できそうなもの】だと思っています。だから、まだやりたいことが分からないうちは、何でもいいからまずは好きなことや興味をもったことからはじめてみる。そして身近な目標を決めてやってみることだと思います」

と答えていました。

生徒の質問に真摯に答える鈴木さん

最後に「鈴木さんにとって夢とはなんですか?」と聞かれると、

「夢は自分を成長させたり、生きていくための張り合いをもたせてくれるものだと思っています。だから夢はかなわなくてもしょうがない。まずはぼやっと思うとこから始めよう!」とメッセージが送られました。

その後は鈴木さんがサプライズでギターの演奏&歌を披露。ふるさと千倉に対する熱い想いを歌声とともに生徒たちに届けました。

シンガーソングライター「920(クニオ)」のライブ会場となった千倉中学校の視聴覚室。曲名は「Our Home Town」

2023年度、千倉中学校ではサーフィン体験会を機に、かつて同じ中学校へ通っていた50年前の卒業生が、時を経て再び中学校とつながりました。中学校では、その縁を大切にし、そこから色々な事を学び、経験することによって、生徒たちに夢や目標を見つけるきっかけにしてほしいと考えています。

千倉中学校は2024年4月から白浜中学校と統合し、「南房総中学校」として新たなスタートを切りますが、生徒たちにはこれまでの歴史と伝統を胸に、それぞれの夢に向かって羽ばたいてほしいと思います。

1958年4月に開校し、66年の歴史を歩んできた千倉中学校。2024年度からは新しい仲間とともに新たな歴史を刻んでいく

【関連リンク】

・「南房総に残っても、離れても、どこへ行っても」子どもの支えとなる郷土愛と学力を育む

・いつでもだれでも楽しい時間を。南房総の海のポテンシャルを知る

宝島社『田舎暮らしの本』2024年2月号、「2024年版 住みたい田舎ベストランキング」

宝島社が発行する月刊誌「田舎暮らしの本」2024年2月号に掲載された「住みたい田舎ベストランキング※」の中から、首都圏エリアランキングTOP10が「田舎暮らしの本Web」で紹介されました。

南房総市は全国の587市町村がアンケートに回答したうち、首都圏エリア(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)別で

●若者世代・単身者部門:2位

●子育て世代部門:4位

●総合部門:5位

に選ばれています。

詳しくは3月5日公開の「田舎暮らしの本 Web」【2024年版『住みたい田舎ベストランキング』首都圏エリアのTOP10を発表!】をご覧ください。

※住みたい田舎ランキングは、宝島社が作成した278項目のアンケートに全国の市町村が回答し、その魅力を数値化し、ランキング形式で紹介しているものです。

【関連リンク】

東京に隣接しながらも三方を海に囲まれた自然豊かな環境で、多様なライフスタイルを実現しませんか?

千葉県では移住や二地域居住を検討している方に向けて、千葉県移住・二地域居住ポータルサイト「ちばらしい暮らし」を開設しました!

「ちばらしい暮らし」では千葉県の概要をはじめ、各市町村の魅力、各種支援制度、移住関連イベント、空き家バンクの物件、地域おこし協力隊の募集、ワーケーションやワークスペースの紹介など、移住や二地域居住に役立つ様々なコンテンツを掲載しています。

千葉県への移住や二地域居住をご検討中の方は、ぜひご活用ください!

また南房総市では引き続き移住・定住情報サイト「七色の自然に暮らす」で、最新情報をお届けしてまいります。ぜひご覧ください!

【関連リンク】

高くそびえるマキの生垣は圧巻<富浦地区>

南房総地域では所どころで家の周囲を生垣で囲んでいる景観が見られます。

時々「この地域は閉鎖的なの?」聞かれることがありますが、決してそういうわけではありません。生垣で家の周囲を囲んでいるのは、境界や目隠し以外に大きな理由があります。そしてこの生垣に多く使われているのが「イヌマキ」という種類の木です。

イヌマキはマキ科の常緑針葉樹の一種で、潮風に強く耐陰性が高いことから、太平洋沿岸地方の生垣に比較的多くみられます。暖地性のため、房総半島が本州の北限といわれています。

千葉県ではイヌマキが県の気候風土に合い、街路、公園、庭木など県民の目によく触れることから、イヌマキの名称を「マキ」と改め、「県の木」(昭和41年9月29日)として指定しています。

マキ(イヌマキ)は樹高や樹形を仕立てやすく、葉が細長く密に生えるため、定期的に刈り込みを行うことで遮蔽性の高い生垣になります。また、成長が遅く、丈夫で病害虫も少ないことも生垣として好まれる理由です。

そして、南房総におけるマキの生垣の大きな役割が防風対策です。南房総は太平洋に大きく突き出た房総半島の南端に位置するため、風の影響を受けることが多く、特に冬の西風は「大西(オオニシ)」と呼ばれ、時には風速20mを超える台風並みの強風になることがあります。そのため南房総ではこの強風の影響を少しでも和らげるため、多くの家がマキの生垣で周囲をめぐらせていたと考えられます。

古民家が多く残る地域では今でもその景観を見ることができ、現在、南房総市富浦地区と丸山地区にあるマキの生垣は「ちば文化的景観」に認定され、地域の貴重な財産となっています。

「ちば文化的景観」に認定されているマキの生垣<丸山地区>

防風以外にも防砂、防潮、防火、防音など様々な役割を果たしているマキの生垣。

南房総では先人の知恵として現在も受け継がれています。

【関連リンク】

・千葉県ホームページ「ちば文化的景観」(7)黒潮と山の恵みのゾーン

毎年1~3月にかけて咲く南房総市千倉地区の花畑。写真撮影にもオススメ!

温暖な気候に恵まれ、ひと足早く春が訪れる南房総。南房総市千倉地区にある白間津、千田、大川の花畑では、毎年1月から露地花が咲き始め、多くの花摘み客が訪れます。

花畑にはポピー、カレンデュラ(キンセンカ)、ストック、キンギョソウなど色とりどりの花が咲き、見る人を楽しませてくれます。

花畑は入場無料。花摘みは各花園で受付。花は種類により1本20円~100円ほど

「どの花にしようかな」と選ぶのも楽しいひととき。つぼみが多いものを選ぶと、切り花として長く楽しめます

自分が選んだ花を摘んで満足感もたっぷり。持ち帰った花は切り花として2週間ほど楽しめます

花摘みは春の訪れを肌で感じ、非日常感を味わうことができる体験です。暖かい日差しの中、色とりどりの花に囲まれながら過ごしていると心が穏やかになり、リラックスできます。そしてゆったりとした気持ちで花の形や色、香りを楽しむことで、幸せな気分になります。

ぜひ南房総へお越しの際は、花摘みで春うららなひとときをお楽しみください♪

※土日祝は駐車場が大変混み合いますのでご注意ください。

※花園では切り花の購入も可能です。

【関連リンク】

寒桜を目当てに訪れたメジロ(1月25日撮影)

南房総市和田町にある抱湖園は、南房総の花作りの父と言われる間宮七郎平が自らクワをもって切り開いた庭園として知られています。毎年1月下旬〜3月末頃になると寒桜が咲き誇り、多くの花見客を楽しませてくれます。抱湖園の寒桜は旧暦の元日(1月21日ごろから2月20日ごろの間)の朝に咲くことから「元朝桜」とも呼ばれています。

晴れた日には、庭園から寒桜と青い海を望めます(抱湖園)

そして、この寒桜とともに抱湖園の花見客を楽しませてくれているのが野鳥のメジロです。メジロはスズメより小さく、上面がくすんだ黄緑色で、目のまわりが白いのが特徴です。花の蜜や果物の果汁などの甘いものを好むため、寒桜が咲き始めると、たくさんのメジロが蜜を求めてやってきます。メジロは舌が筆のようになっていて、舌を花蜜にさし込んで舌先に含ませるようにして食べるそうです。

取材に訪れた日は、寒桜の木々の周辺に30~40羽ものメジロが飛び交い、花の蜜を食べたり、たわむれたりするなど、訪れた人を楽しませていました。

甘党として知られるメジロ

「ピーチュルチー」「チュルチュル」といったきれいな鳴き声は天然の癒しBGM♪

メジロはくすんだ黄緑色の特徴から、ウグイスと間違われることも多いようですが、ウグイスは臆病なため薮の中などを好み、花の咲く枝にとまることはめったにないそうです。

また、「目白押し」という言葉は、メジロが押し合うように並んで止まる習性からきていますが、抱湖園ではまさにメジロが目白押しでした。

ぜひ南房総随一の寒桜の名所「抱湖園」で、寒桜とともにメジロの愛くるしい姿を楽しんでみてはいかがでしょうか。

薄いピンク色と黄緑色のコントラストはSNS映えすること間違いなし⁈

【関連リンク】